サンプルの扱いに注意!

サンプルは実際の使用場所と同じ条件下で

後編では色選びのポイントをお伝えしていきます。ポイントは大きく6つ。①観る位置②シンプル③バランス④主役・脇役を明確に⑤ユニバーサル⑥光と色の相性――といった点です。

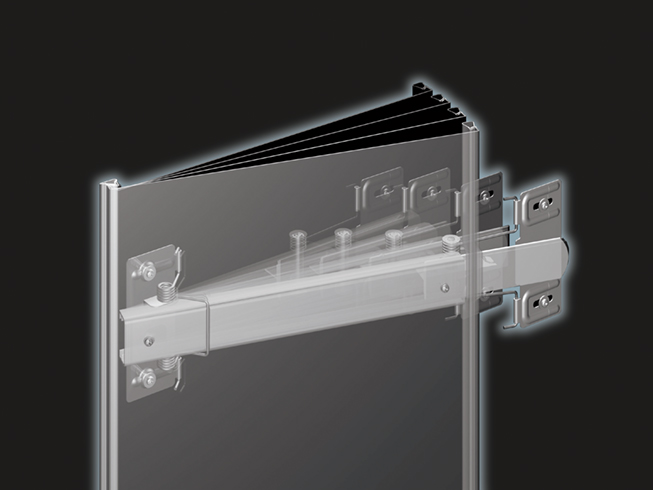

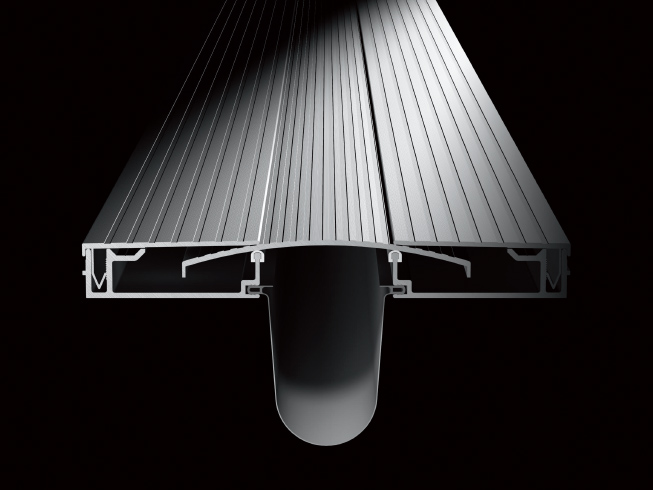

まず「観る位置」です。これは、サンプルを観る位置のことです。大原則は、その仕上げ材を実際に使用する場所と同じ条件で観ることです。例えば壁材のサンプルであれば、床に垂直に立てて壁面のように観ることが重要です。サンプルとの距離感やサンプルに光が当たる角度を実際とほぼ同じ条件にそろえることができますから、現実に近い見え方が期待できます。

ところが実際には、サンプルを机の上に並べ、比較検討しているのではないでしょうか。これでは、サンプルとの距離感が近すぎます。また光が当たる角度には、立面と平面の差があります。これだけ条件が異なれば、サンプルの見え方も現実とは大きく違ってきます。

面積効果を見込み、サンプルの大きさにも留意

●面積効果が働き、現実に近づく

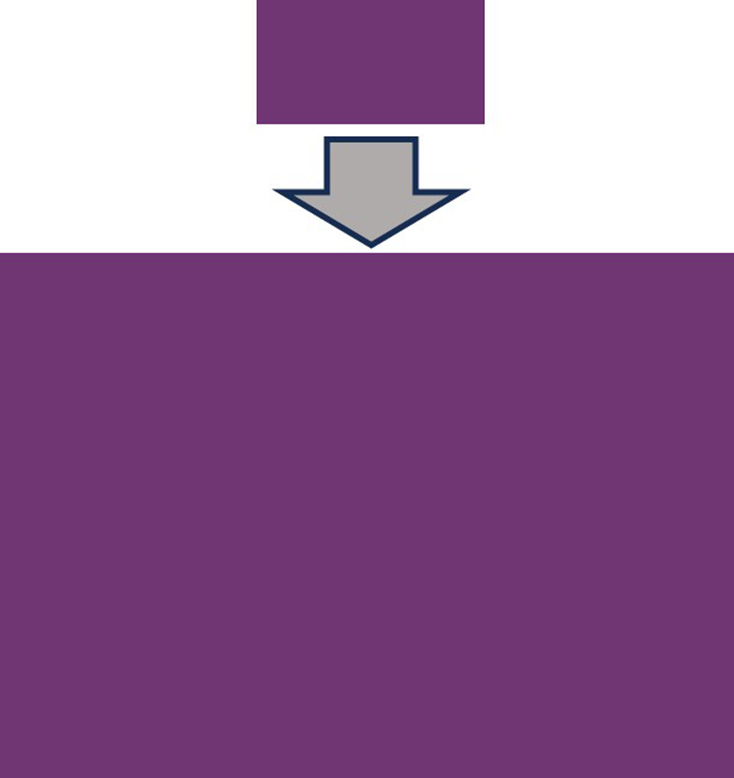

実際とほぼ同じ条件下でサンプルを観るのがポイントという点では、その大きさにも注意が必要です。さすがに実際に使用するのと同じ大きさで観るのは不可能ですが、できるだけ大きな面でサンプルを観たほうが、現実に近づきます。それは、面積効果が働くからです。

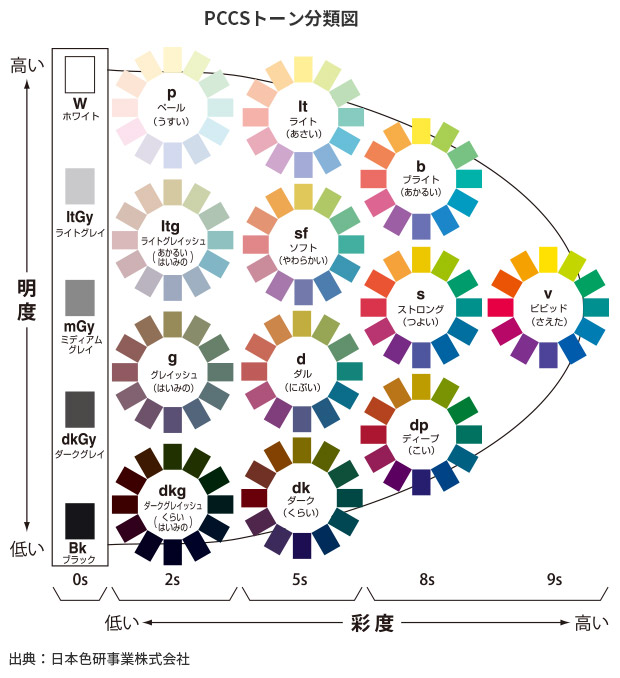

面積効果とは、サンプルの面積が大きくなると、右の高彩度のパープルは明るく鮮やかな印象が強まること。見本帳と同程度の大きさと、もっと面積の大きなものを比べると、その差は歴然としています。

●色見本の使い方には要注意

次は「シンプル」です。建築空間の主役はあくまで人です。色数はできるだけ抑え、シンプルな空間で人を主役に引き立てましょう。仕上げ材の色数はそもそも限られています。全体のカラースキームは統一感を重んじ、サインに用いる色にも「シンプル」を徹底したいものです。

色が煩雑になると、そもそも認識できないという問題もあります。例えば、フロアや部門ごとに複数の色を使い分けようとすると、色数は増えてしまいます。それらの色の違いを認識できるかと言えば、それは難しいのが現実です。色に情報を与えようとしすぎると、失敗します。

バランスや視認性に注意

バランスを考え、2色使いなら反対色を選ぶ

●2色使いのときは反対色を選ぶ

出典:日本色研事業株式会社

3つ目は「バランス」です。色使いに偏りがあると、心身の不調をもたらしたりします。例えば、ブルーに鎮静効果が見込めるからと建築空間内にそればかりを用いると、そこで過ごす時間の長い人はうつ病を発症する恐れがあるとさえ言われています。

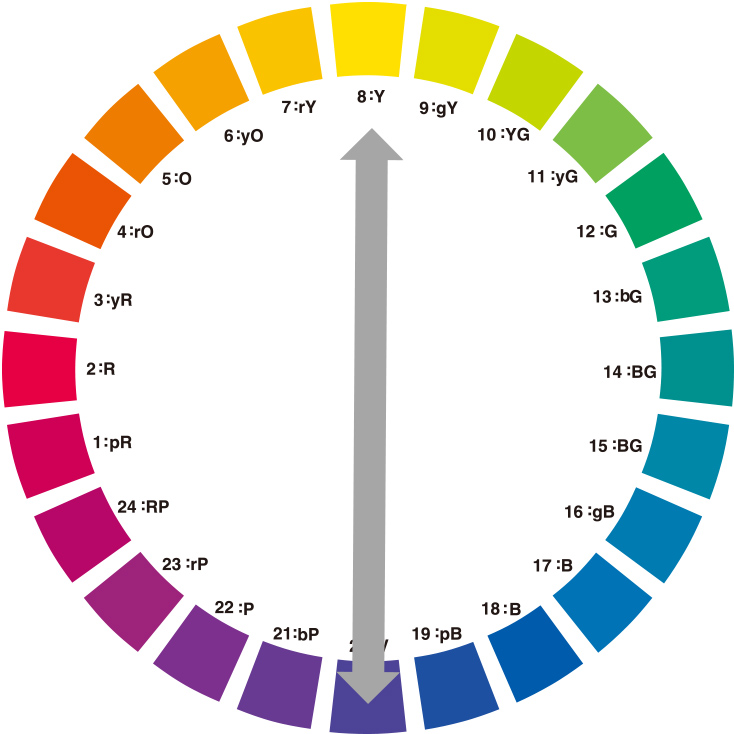

バランスの良い配色とは、色相の偏りがない色使いです。例えば2色使いであれば、色相が正反対の色を使う。青と黄のような関係です。3色使いでも、色相の偏りは禁物です。赤、青、黄というような、色相のバランスの良い配色を選ぶことが重要です。

●主役と脇役は明確に分ける

出典:『色彩論』ヨハネス・イッテン著 美術出版社 1971年

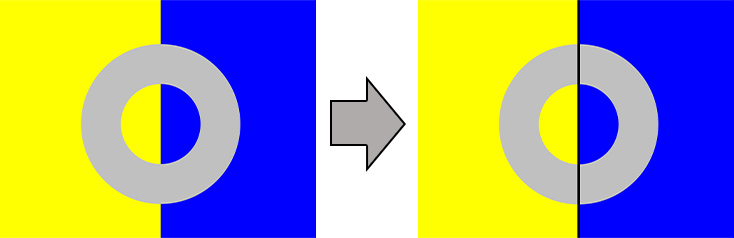

4つ目は「主役と脇役を明確に」。これは、色の対比で注意すべき点です。例えば緑の草原に赤い一輪の花が咲いていると、互いの色が引き立ちます。色の対比は利用価値が高い手法です。しかし、医療施設では主役と脇役をはっきりさせないと、効果は得られません。

主役と脇役を明確に分けない例として、等比があります。

2つの色を市松模様のように配色し、同じ大きさで対比させるものです。互いの色が引き立って、例えばポスターのような用途であれば、目立つという効果を期待できます。しかし一般には、互いが主張しすぎて落ち着きません。

医療施設では落ち着き感が求められます。それには、面積バランスを大きく崩すのも一つの手です。例えば緑の地の中に赤を点在させる。このくらいバランスを崩すと、対比の効果を生かしながらも落ち着きが生まれ、医療施設にもなじむ配色になります。

見え方の特性を踏まえ、視認性を高める

●PCCS明度

出典:日本色研事業株式会社

5つ目は「ユニバーサル」です。医療施設には、さまざまな人が出入りします。高齢者はもちろん、色覚障害者もいるでしょう。当然、ユニバーサルな色彩計画が求められます。そこで気を付けたいのは、施設を案内するサインや転倒の危険が伴う段差などの配色です。

サインや段差などには視認性が欠かせません。そこで注目したいのが、明度差です。明度差を一定以上確保すると、視認性が高まります。踏切を思い浮かべてください。そこには、有彩色の中で明度が最も高い黄色と黒の組み合わせが使われています。視認性を高めるためです。

明度は、明るさの度合いです。数値が高いほど雪の白9.5に近づき、低いほど炭の黒1.5に近づきます。どの程度の明度差を確保すればいいかと言えば、最低でも4程度。一つの目安は、白黒コピーでも明度差を認識できるかどうか。認識できれば、明度差は十分であると言えるでしょう。

また高齢になると、色の見え方に一定の傾向が表れます。一つは、白と黄の差が分かりにくくなります。もう一つ、青・紫系の色が、グレー・黒系の無彩色に見えるようにもなります。白と黄の組み合わせ、青・紫系の色とグレー・黒系の色という組み合わせは、サインや段差などでは避けたほうが安心です。

●高齢者は青・紫系が無彩色に見える

資料提供:環境カラリスト・梅澤ひとみ氏

色温度との相性に注意

照明の色温度は見え方を大きく左右する

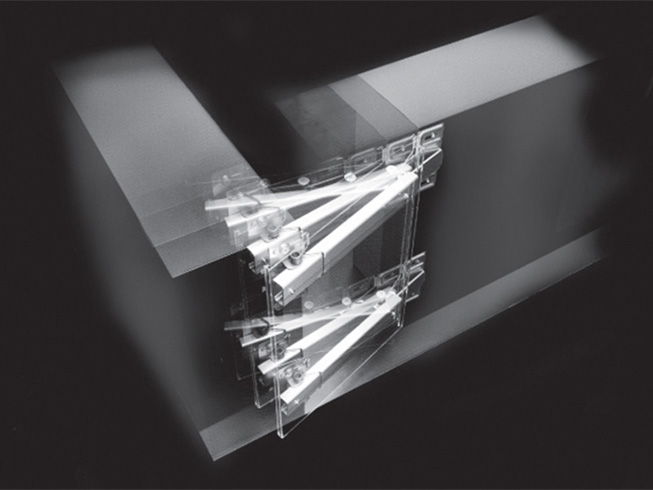

●Wertheimer-Benussi effect

隣り合った色、囲まれた色によって環形のグレーの色に差が見られる。

一本のラインを入れることによって違いがさらに際立つ。

資料提供:環境カラリスト・梅澤ひとみ氏

色というのは面白いもので、さまざまな条件によって見え方が異なります。例えば同じ色でも、周りを囲む色が異なれば、違った見え方になることがあります。そうした条件の一つには、「光の色」もあります。それが、色選びのポイントの最後に紹介する「光と色の相性」です。

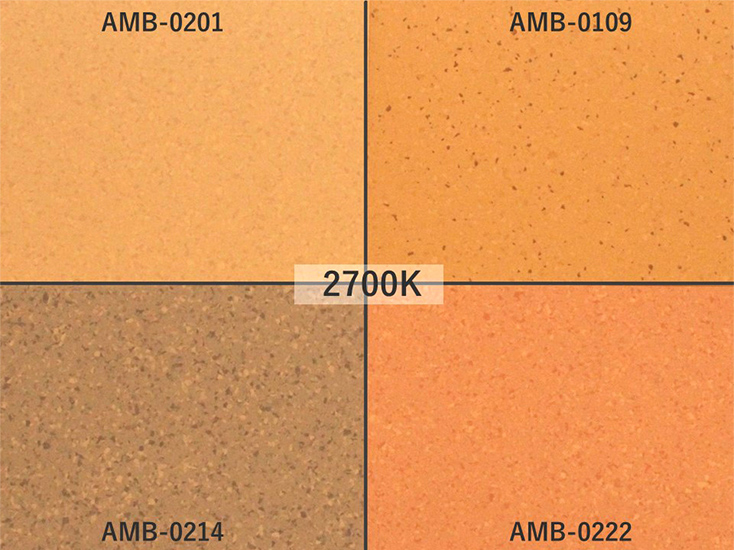

「光の色」とは光の色温度のことです。選ぼうとしている色をどのような光の環境下で観るのか、それはあらかじめ分かります。色の選定段階でもそれと同じ光の環境下で観ないと、的確な判断は下せません。最初のポイントである「観る位置」で説明したことと基本は同じです。

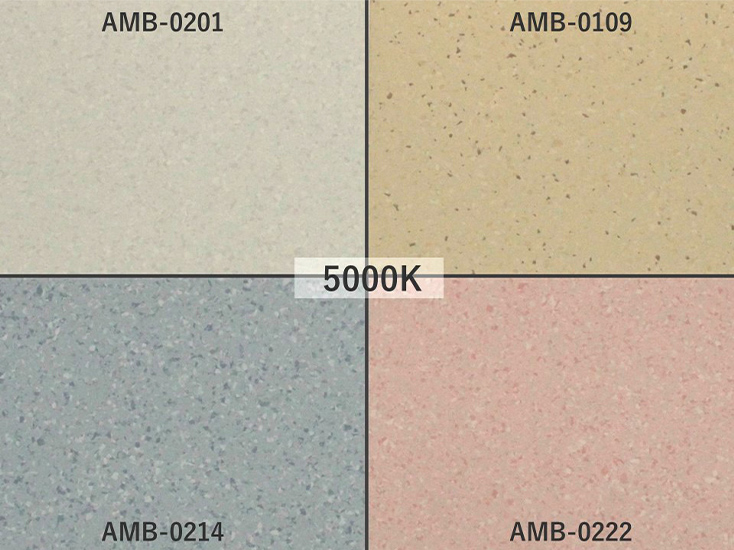

では、照明の色温度の違いによって色の見え方にどの程度の差が生じるのか、見ていきましょう。会場では、2700K、3500K、5000K、の3種類を比べました。2700Kは電球色。5000Kになると、白っぽくなります。3500Kは医療施設で一般的に使われる照明の色温度です。比較すると分かるように、照明の色温度によって印象ががらりと変わる色とそうでもない色があります。

●照明の色温度による見え方の違い

サーカディアン照明に向く色の見つけ方

近は色温度を時間の経過とともに変える「サーカディアン照明」を利用する例が見られます。こうした照明方式を取り入れることで体内時計を整える狙いです。色温度が、朝、昼、晩で変化するため、サーカディアン照明を用いた建築空間での色選びは、それまでより難度が増します。ただ、どの色温度でも穏やかで美しく見える色は、サーカディアン照明に向いている、とは言えそうです。

色選びにはエビデンスが必要と前編で指摘しました。とはいえ、お気に入りの、言わば「推し色」から使ってみるのも一つの手です。お気に入りの色であれば、普段から使い慣れているのでうまく扱えるからです。またその「推し色」には、相性の良いパートナーの色を組み合わせてみましょう。「推し色」がどんな色でも、主役が最も輝ける脇役の色が、必ず見つかるはずです。

(会場では床サンプルから各自好きな推し色を選定しました)

- 1

- 2